地域のみなさまへ

保健医療交流事業 (講演会) レポート

●こころの不調とアルコール

塙町・令和6年11月7日(木)

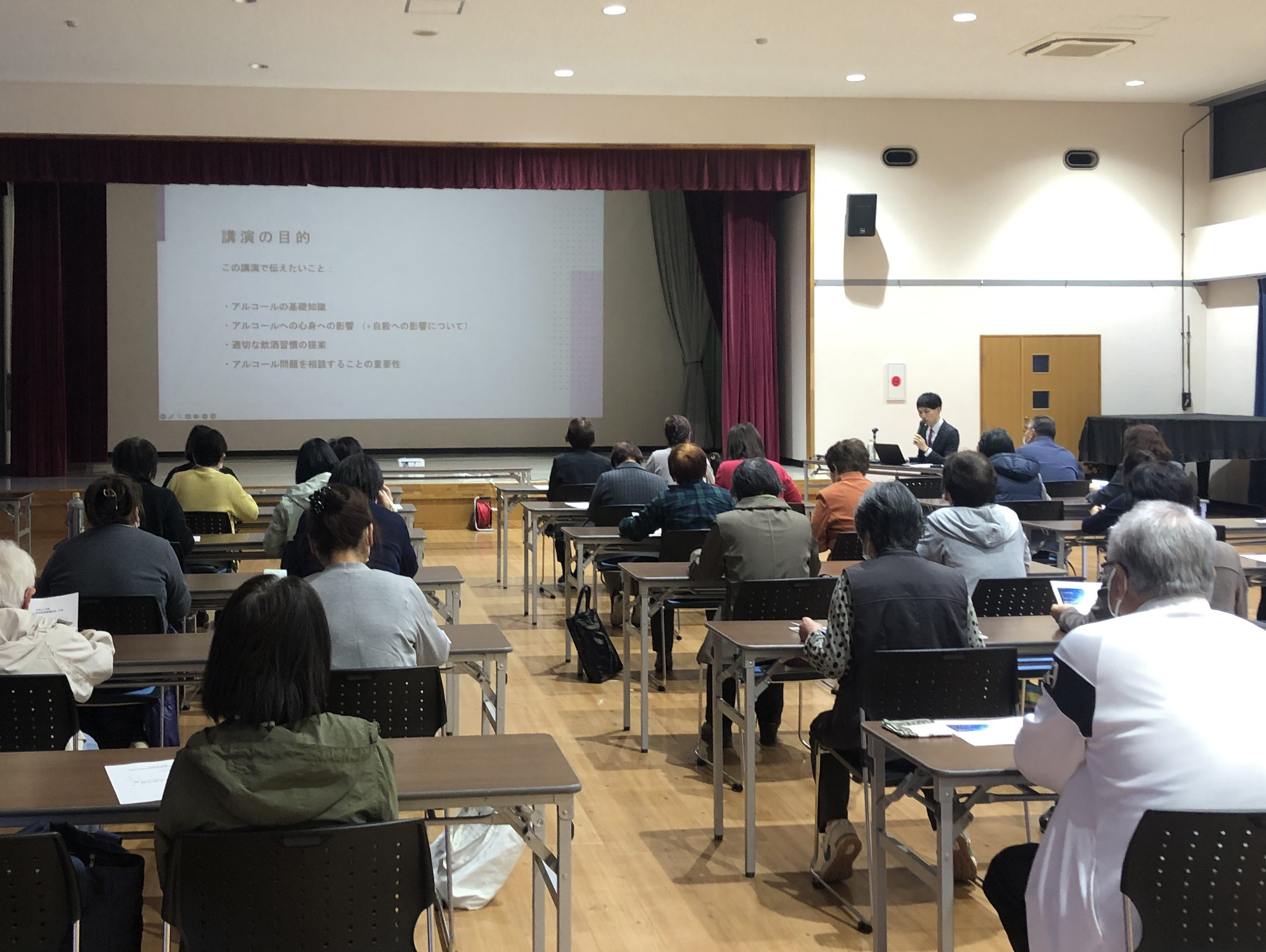

講演会は令和6年11月7日13時30分から塙町農村勤労福祉会館を会場に開催された。講師は医学部神経精神医学講座 森 湧平先生が務めた。講演は塙町地域自殺対策事業の一環として開催され「こころの不調とアルコール」と題して35名程度が参加して行われた。

【講演内容】

・お酒は文化として飲まれてきた。今のお酒の原型は9000年前に中国が起源とされている。

・飲酒量は平成6年を境に減少に転じており、男性の飲酒率の低下が見られる一方で女性の飲酒率の増加が見られるようになった。

・女性の飲酒率の増加の背景にはストレスなどの要因により飲酒の機会が増加したとも言われている。

・少量であればリラックス効果も期待できるが、多量飲酒となると体への悪影響など負のサイクルも発生してくる。

・アルコールを続けて飲むと精神障害(うつ病・不安障害、睡眠障害、依存症、認知症)の危険性をはらんでいる。

・過剰飲酒で諸々のからだへの影響が出てくる。例えば肝機能障害やガンのリスク増大など。女性は特に少量でも生活習慣病のリスクは高まる傾向にある。

・最悪、仕事への影響も出てしまう。

・アルコールの過剰飲酒は自殺を招く危険性もはらんでおり、抑うつ不安の悪化による心理的要因や、満席的な睡眠不足などの生物学的要因が自殺を引き起こす要因と考えられている。これはアルコールの摂取量とも比例しており、アルコール依存になると自殺行為を起こしやすくなる。

・うつを和らげるためにアルコールを飲む → 負のスパイラルに陥る → 自殺行為

・アルコール依存症の人達は精神疾患の治療が必要な状況であるにも関わらず、治療へ結びつかない例も多い。

・治療のためには投薬療法や再発防止プログラム、断酒会などの活用などが一般的である。

・アルコール依存症を抱えている方の中にはうつ病を併発している人もいる。

・治療は先ずは本人のやる気が大切で、動機付け面談を活用することが重要である。

・まずは適量飲酒。自分の適量を知ることから始める。

◎節度ある適度な飲酒量 日本酒1合、焼酎0.5合、ビール500㎖

◎生活習慣病の危険を高める量 日本酒2合、焼酎1合、ビール1000㎖

◎多量飲酒(飲みすぎ) 日本酒3合、焼酎1.5合、ビール1500㎖

※お酒に弱い人、女性、65歳以上、病気のある人はこれには当たらない

・ストレス解消法をお酒に求めず、代替えを見つけてお酒を減らす工夫をする。

・決して飲まないでとのことではなく、低アルコールの商品や、ゆっくり飲む、所持と一緒に飲むなど賢く飲むことが大切。

・心のケアセンターから出されているチェックリストがあるので、自己チェックを是非して欲しい。

最後に質疑応答を行い、講演を終了した。

・お酒は文化として飲まれてきた。今のお酒の原型は9000年前に中国が起源とされている。

・飲酒量は平成6年を境に減少に転じており、男性の飲酒率の低下が見られる一方で女性の飲酒率の増加が見られるようになった。

・女性の飲酒率の増加の背景にはストレスなどの要因により飲酒の機会が増加したとも言われている。

・少量であればリラックス効果も期待できるが、多量飲酒となると体への悪影響など負のサイクルも発生してくる。

・アルコールを続けて飲むと精神障害(うつ病・不安障害、睡眠障害、依存症、認知症)の危険性をはらんでいる。

・過剰飲酒で諸々のからだへの影響が出てくる。例えば肝機能障害やガンのリスク増大など。女性は特に少量でも生活習慣病のリスクは高まる傾向にある。

・最悪、仕事への影響も出てしまう。

・アルコールの過剰飲酒は自殺を招く危険性もはらんでおり、抑うつ不安の悪化による心理的要因や、満席的な睡眠不足などの生物学的要因が自殺を引き起こす要因と考えられている。これはアルコールの摂取量とも比例しており、アルコール依存になると自殺行為を起こしやすくなる。

・うつを和らげるためにアルコールを飲む → 負のスパイラルに陥る → 自殺行為

・アルコール依存症の人達は精神疾患の治療が必要な状況であるにも関わらず、治療へ結びつかない例も多い。

・治療のためには投薬療法や再発防止プログラム、断酒会などの活用などが一般的である。

・アルコール依存症を抱えている方の中にはうつ病を併発している人もいる。

・治療は先ずは本人のやる気が大切で、動機付け面談を活用することが重要である。

・まずは適量飲酒。自分の適量を知ることから始める。

◎節度ある適度な飲酒量 日本酒1合、焼酎0.5合、ビール500㎖

◎生活習慣病の危険を高める量 日本酒2合、焼酎1合、ビール1000㎖

◎多量飲酒(飲みすぎ) 日本酒3合、焼酎1.5合、ビール1500㎖

※お酒に弱い人、女性、65歳以上、病気のある人はこれには当たらない

・ストレス解消法をお酒に求めず、代替えを見つけてお酒を減らす工夫をする。

・決して飲まないでとのことではなく、低アルコールの商品や、ゆっくり飲む、所持と一緒に飲むなど賢く飲むことが大切。

・心のケアセンターから出されているチェックリストがあるので、自己チェックを是非して欲しい。

最後に質疑応答を行い、講演を終了した。

お問い合わせ: 医療研究推進課 研究推進係

電話 024-547-1794 / FAX 024-581-5163

Eメール

※ スパムメール防止のため一部全角表記しています